100年史⑩ 〜 昭和、平成、そして令和へ

昭和49年(1974)

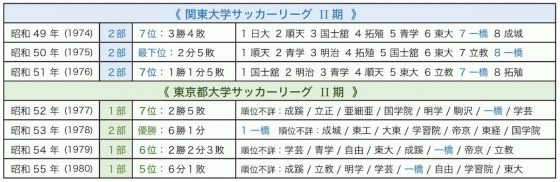

関東リーグ2部に復帰したが、そのレベルはやはり高かった。

毎年下との入替戦が続き、わずか3年で再び東京1部に降格してしまう。

以後、 昭和52年 から平成の時代、そして令和2年の現在に至るまで、

43年間、関東リーグ復帰は達成されていない。

さて『60年史』の記録は昭和55年までなので一旦区切りを置き、

こぼれネタ的なことを3つ記しておこう。

■多摩湖線

昭和3年(1928)4月6日

国分寺=桜堤=小平学園=青梅街道=萩山の4.4キロが開業。

昭和8年(1933)9月11日

石神井にあった商大予科の小平移転に合わせて 商大予科前駅 が開業。

この駅は小平分校正門前の通りをまっすぐ歩いた突き当たりにあった。

当初は1両編成で30分に1本ぐらいしか走っていなかったので、

登校・下校の時間はスシ詰め状態。屋根の上に乗る者もいて走行中に

落ちたりしたが、ノロノロ電車なのでケガはなかったという。

昭和24年(1949)5月1日

学制改革によって東京商科大学が一橋大学に改称されたのに合わせ、

商大予科前駅も 一橋大学駅 に変わる。

昭和41年(1966)7月1日

一橋大学駅と小平学園駅を併合し、2駅の中間地点に

一橋学園駅 が新設され、現在に至っている。

■シュート板

写真に残る最も古いシュート板は、昭和29年(1954)に造られたもの。

焼跡からの部の再建に多大な貢献をした 松浦 巌(昭22卒)が、学生の

要望に応えてOBに特別寄付を募り、設置してくれた。10年あまり使われ

一度ボロボロになってしまうが、昭和40年から41年の間に修復された。

そして昭和45年から46年にかけ、サッカー場が90度回転された際に

シュート板も新調され移動した。しかし、いつしか見向きもされなくなり、

50年後の今は無残な姿をさらしている。残念なことだ。

■女子マネージャー

昭和46年(1971)、初代女子マネージャーは突然姿を現した。

猿渡啓子(津田塾大学)と 河野恵美子(武蔵野音楽大学)。

そのエピソードが何ともおかしい。

吉岡基夫(昭49卒)が酉松会新聞11号に、こう綴っている。

“ラグビー部が津田塾大学に「女子マネージャー求む」と張り紙をした

ところ、サッカーとラグビーを間違えてグラウンドに来られた方でした。

「誰のお母さんだ」と言ってる人や、張り切ってヘディングシュートを

したところ脳天に当たってしまい、何を言ってるのか分からなくなった

人もいました。”

勘違いだったのに、

なぜ2人がサッカー部のマネージャーになったのかは、謎のままだ。

想像するにサッカー部の雰囲気が気に入ったからか・・

ともあれ、その後、津田塾大から女子マネになる女性が続いた。

記録をたどれるのは昭和46年から55年まで。

その間に部員と女子マネのカップルが2組生まれ、結婚に至っている。

以上、10回にわたって創部から60年の記録をまとめてきた。

その後40年の月日が流れ、サッカー部は大きく変貌する。

平成8年(1996)小平分校が廃止 され

勉学と生活の中心は国立になり、練習も、かつては授業が終わった

午後の4時頃から日暮れまでだったが、いつの頃からか朝練になった。

平成24年(2012)から、

プロのフィジカルコーチやメンタルコーチを招聘して

最新のトレーニングを開始し、さらに長年主将とGMに頼ってきた

部の運営を学生が独自に考案した全員参加型の「ユニット制」に変え、

それが新しい伝統となった。

平成25年(2013)から、東京都大学リーグが秋季1回だけでなく

春秋2回の戦績で争われるようになり、

人工芝グラウンドを持つ大学が増えて小平でリーグ戦が行われなくなり、

府中の「郷土の森公園」にある人工芝グラウンド等を借りて

練習するようになった。

そして・・部員数が70〜80名の大所帯となり、

女子マネージャーも8〜10人に増え、しかも全員一橋の学生なり、

いつしか彼らはサッカー部を「ア式」と呼ぶようになった。

亡くなられた大先輩たちも、きっと目を丸くしていることだろう。

創部100年目となる令和3年(2021)、

一橋大学ア式蹴球部は新たな100年に向かって歩みを始める。

それが新設された人工芝グラウンドから始まることを切に願いつつ、

「シリーズ100年史」は、ここで一旦終了する。

昭和56年卒以降のOBからの情報が集まり次第、再開したい。

ご協力の程よろしくお願いします。

酉松会新聞編集長 福本 浩(昭52卒)記