創部100周年記念誌 ご協力願い

来年「創部100周年記念誌」を発刊する予定ですが、

ついてはOBの皆さま、特に若いOBの方々のご協力が必要です。

記念誌は「沿革」と「年史」に分け、「沿革」は Website に

掲載しているようなもの、「年史」は下の参考例をご覧ください。

目標としては、100年間の全メンバーの顔を並べたいと思います。

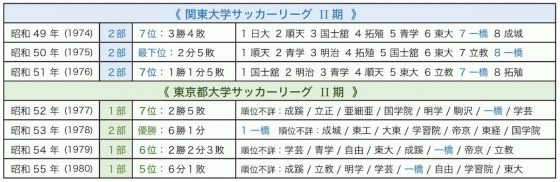

『60年史』のおかげで昭和55年までのチーム情報やリーグ戦の

戦績データはありますが、昭和56年以降がまったくありません。

当該年代の幹事の方が中心となって情報を収集し、提供頂ければ

と思います。以下、必要な情報を記します。

■4年生の氏名と役職

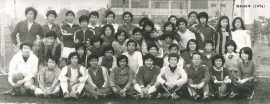

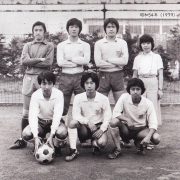

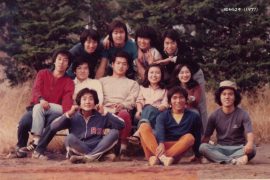

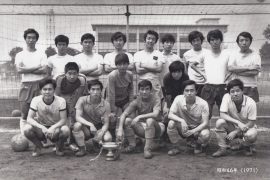

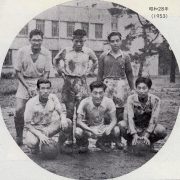

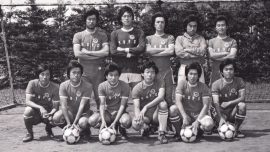

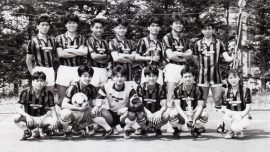

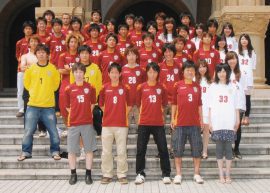

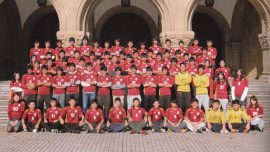

一橋大学附属図書館に所蔵されている歴代の卒業アルバムから

サッカー部の写真をスキャンしてきました。下の写真を見ながら

4年生の名前と役職を書いて送ってください(女子マネを含む)。

・・前列左から〇〇、〇〇、というように

ただし 平成28、29、30年卒 の写真は人数が多すぎて1人1人の

判別が難しいので4年生だけで撮っている写真を送ってください。

それと、どういうわけか 昭和57年 と 平成8年 の卒業アルバムに

サッカー部の写真がなかったので、この年卒業のOBの方は

4年生が写っている写真の提供をお願いします。

昭和58年卒 昭和59卒

昭和60年卒 昭和61卒

昭和62年卒 昭和63卒

平成元年卒 平成2年卒

平成3年卒 平成4年卒

平成5年卒 平成6年卒

平成7年卒 平成9年卒

平成10年卒 平成11年卒

平成12年卒 平成13年卒

平成14年卒 平成15年卒

平成16年卒 平成17年卒

平成18年卒 平成19年卒

平成20年卒 平成21年卒

平成22年卒 平成23年卒

平成24年卒 平成25年卒

平成26年卒 平成27年卒

平成28年卒 平成29年卒

平成30年卒 令和2年卒

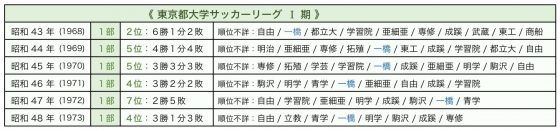

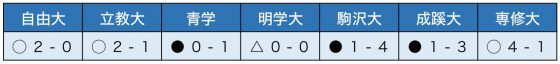

■戦績

箇条書き、メモ書きでいいので、以下に関するデータを送ってください。

★試合メンバー:東京都リーグ戦の主な登録メンバー

★戦績:リーグ戦や入替戦の対戦相手、スコア、順位、各試合の期日と会場

★リーグ戦以外の主な公式試合:対戦相手、スコア、試合の期日と会場G

■記事

練習・合宿やリーグ戦の振り返りや下記のような特筆事項を、

代表の方1人が書いて送ってください。400〜500字以内がベストですが、

長くなっても構いません。私の方で適宜編集いたします。

*リーグ戦の制度変更:チーム数の増減、春秋の2部リーグ制開始など

*新しく始まった公式大会、もしくは中断・終了した大会

*部の運営の変更:新コーチやトレーナーの招聘、ユニホーム変更など

*練習が夕方から午前になったのは、いつ?

*人工芝Gのレンタル開始は、いつから?

*部室が木造から鉄筋コンクリートになったのは、いつ?

*小平分校の廃止(平成8年)以降で、何か変わったことは?

*女子マネは、いつから一橋大学生になったのか?

以上、何卒よろしくお願いいたします。

酉松会新聞編集長 福本 浩(昭52卒)記