100年史⑥ 〜 焼け跡からの再建

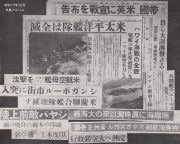

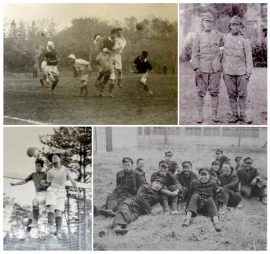

昭和20年(1945)8月15日 終戦

軍隊から戻った加藤 省(昭23卒)は『60年史』に、こう記している。

“東京は見渡す限りの焼土であった。はるか向こうまで眼をさえぎるもの

さえなく、焼跡特有の異様な臭気が立ち込めていた。使命感に燃えて

出陣した我々学徒兵にとっては、この祖国の変わり方は精神的に大きな

衝撃であり、敗戦の悲哀をいやという程味合わされた。将来に対する

希望すら失いかけながら、国立に復学届を出しに行き、赤松の林の間に

懐かしい校舎を見、グランドのゴールポストを見た時は胸が熱くなるのを

禁じ得なかった。軍隊で夢にまで見たものが、そのままそこに残っていた

からである。”

昭和21年(1946)

加藤によればサッカー部の再建が始まったのは、この年の春。

「サッカーの練習を始めようや」

そう皆に声をかけたのが、本科3年の 松浦 巌 だった。

昭和13年の全国中学選手権(現高校選手権)で優勝した神戸一中の

センターハーフとして活躍した逸材で、昭和15年に商大予科に入学すると

即レギュラーになり、関東1部準優勝に大きな貢献をした。卓越した技術は

勿論のこと、信頼と包容力を感じさせる頑健な肉体とにこやかな風貌を持ち、

誰からも愛された。通称「がんさん」。さらに加藤の記述を続ける。

“ボールを蹴り、走ってみて現実の厳しさをいやという程感じた。

第一に腹がへってどうにもならぬし、身につける物は軍隊のシャツであり、

地下足袋であり、用具類は無に等しかったからである。そうするうちに

秋にはリーグ戦が再開されることになり、巖さんの本格的な部再建運動が

始まった。空き腹をかかえて練習した後で、松本さんはじめ諸先輩に援助を

お願いし、資材の調達に走り廻ったのであるから、その苦労は並大抵のもの

ではなかっただろう。戦前の学部生としては唯一人残られ、部再建については

使命感を持って居られた。卓抜とした指導力と、稀にみる包容力を発揮され、

我々後輩に部再建の苦労を殆ど気付かせなかった。”

小平グラウンドが使用できない中、松浦の発案で国立にある陸上競技部の

部室の2階を借り、9月中旬から1ヶ月の合宿を行った。食料は芋が主食で、

また合宿費を稼ぎ出すために全員で倉庫会社の荷役のアルバイトに行くなど

今では想像できないような苦労があったが、弾も飛んで来ない、空襲もない

グラウンドでボールを蹴る喜びは、すべての困難を凌駕していったという。

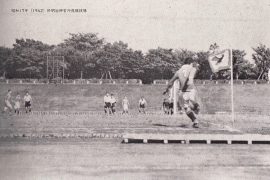

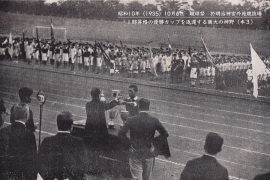

秋、終戦からわずか1年あまりで 関東サッカーリーグ が再開。

神宮競技場が進駐軍に接収されていたため、試合は帝大の御殿下グラウンド

で行われる。各チームとも選手不足に悩みメンバー編成に苦労した。戦争の

長いブランクを埋めるため大学院に籍を置く学生も多く、この年は特別に

大学院の学生も出場することができた。

我が部は 東京産業大学(昭和19年に改称)として 1部リーグ に参加したが、

チーム編成に大きな問題を抱えていた。他大学に比し部員がもともと少ない

上に地方出身者が多く、折からの住宅難・食糧難が彼らの上京を殆ど不可能

にしていたのである。幸いにも専門部の学生や、松本高校出身の外岡、

東京外語出身の森重の参加を得て、ようやく体裁を整えた。しかし質量ともに

劣勢なのは否めず、1勝4敗 で 5位 。かろうじて残留するのが精一杯だった。

昭和22年(1947)

旧名の 東京商科大学 に戻る。

チームの中核であった松浦の卒業の穴は大きく、また戦後の急激な

インフレや食糧難による混迷はフルメンバーでの練習を益々困難にした。

リーグ戦は全敗で 最下位 となり、2部に降格 。

以後、我が校の名前は関東リーグ1部から消える。

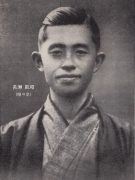

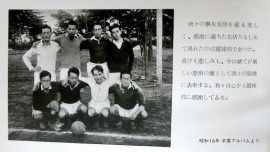

終戦直後の苦難の時代に部の再建を牽引した、松浦 巌(昭22卒)。

“がんさん”は、どんな思いだったのか・・

最後に、松浦が部誌『蹴球』第9号に寄せた文章を紹介しよう。

昭和17年、予科の主将として松浦はリーグ戦を戦ったが、チームは

最下位に沈み2部に降格してしまった。その時の気持ちを率直に綴っている。

“予科の人に言ひたい事は、皆其々種々な苦しい事に出逢ふ時が

あるだろうけれども其を押し切ってやって行く物は何か、

其は蹴球と蹴球部に対する愛であり、其は何処から出て来るかは

其の人が飽迄部に練習に喰付いて自分を投げ込んでやるの他はない。

自分にとって苦しかった予科時代を省みると、二年になって

蹴球だけで此の学校時代を過ごして良いのかと云ふ反省が起きた。

(三年になると)主将としての重大な責任と、又春に変わった

リーグ戦の猛練習とで喘ぎ喘ぎの気持ちであった。部を辞めて

自分のやりたい勉強にじっくりひたりきるべきかと考へた事もあった。

併し其には自分の気持ちに絶対許せぬものがあった。

俺と云ふ人間の内に蹴球部が喰込んでゐる。

其を棄てる事は自分が半分に裂かれるのも同然だと云ふ気持である。

病気になったり足を挫いたりして部全体に全く詫びのしようのない

済まない事をして了った。二部に落ちたのは凡て自分の責任であると

本三の方々の顔を見る度に心の底で刺される様な気持ちがする。

吾々は蹴球部と云ふ真に自分の一身を投込んでやる行動の場を

持ってゐる。本当に自己を捧げ切って行動する場を持たない人間は

ロボットの様な存在だ。此の烈しい時勢の中にあって、且又日本の

将来を決すべき時にあたって本当に働くものは、真に行動する場を

通じて体験され、生み出されてきた物でなければならない。

吾々の練習も勉強も部生活も此でなくてはならないと思ふ。”

“がんさん”は、誰よりも1部優勝を願い、厳しく自己を律し、

そして、誰よりもサッカーとサッカー部を愛した男だった。

昭和55年(1980)11月28日、

兼松江商の社長在任中に急逝。享年59。

振り返れば・・

戦前戦中戦後、サッカー部は幾度も危機に襲われた。

しかし我が部には、強い使命感と責任感を持って乗り越えようとした

部員とOBの存在が、常にあったのだ。

創設メンバーであり、後輩たちを物心両面で支え続けた、松本正雄 ・・

病を押し、部をどん底から救った、長瀬凱昭(東作)・・

部の再建に、全身全霊を捧げた、松浦 巌 ・・

彼らがいなかったら、一橋大学ア式蹴球部100年の歴史は、

まったく違ったものになっていたかも知れない。

3人の偉大なる先輩に、心から感謝の気持ちを捧げる。

現役時代に彼らの存在に気づけなかった、痛恨と共に。

以下、次号。

酉松会新聞編集長 福本 浩(昭52卒)記